前の10件 | -

キッズわくわくワーク [お知らせ]

お仕事体験イベント「キッズわくわくワーク」が下記のとおり開催されますのでお知らせします。皆様のご参加をお待ちしています。

日 時:2024年4月28日(日) 11:00〜16:00

場 所:熊谷ハウジングステージ 〒360-0816 埼玉県熊谷市石原369-1

内 容:5種類の職業体験イベントです。江南文化財センターでは、考古学博士体験として、土器の文様を写し取る拓本体験や、本物の土器に触れるコーナーを設置します。

■体験職業

○鉱石博士体験(先着100名様):砂の中から鉱物を掘り出して、観察してみよう!掘り出した鉱石はお土産として持って帰ることができます! 監修:株式会社ミネラルマルシェ

○ハンドメイド作家体験(先着50名様):乾いたらカチカチの陶器になる不思議なねんどをつかってどうぶつの小物入れをつくろう! ORANGE BEAR

○スポーツ選手体験:ボールの投げ方を教えてもらい、ストラックアウトに挑戦しよう! 忍者ナイン

○文化財博士体験:熊谷市内出土の土器を実際に触ってみよう!土器の拓本を作ってみよう! 熊谷市立江南文化財センター

○マジシャン体験:マジック教室で楽しくマジックを覚えよう!覚えたマジックをみんなに披露してみよう! マジカルおじさん

受 付:会場での当日受付のみ

後 援:埼玉県教育委員会・熊谷市・熊谷市教育委員会

その他:

※必ず保護者同伴でご参加ください。

※今後の状況に伴い、予告なく、イベントの中止・内容の変更を行う場合があります。

※定員のあるブースにつきましてはお一人様1回までのご参加とさせていただきます。

※他のお客様への迷惑行為やスタッフの指示に従わない場合は参加をお断りする場合がございます。

※荒天時はイベント内容を変更または中止する場合があります。

.jpg)

日 時:2024年4月28日(日) 11:00〜16:00

場 所:熊谷ハウジングステージ 〒360-0816 埼玉県熊谷市石原369-1

内 容:5種類の職業体験イベントです。江南文化財センターでは、考古学博士体験として、土器の文様を写し取る拓本体験や、本物の土器に触れるコーナーを設置します。

■体験職業

○鉱石博士体験(先着100名様):砂の中から鉱物を掘り出して、観察してみよう!掘り出した鉱石はお土産として持って帰ることができます! 監修:株式会社ミネラルマルシェ

○ハンドメイド作家体験(先着50名様):乾いたらカチカチの陶器になる不思議なねんどをつかってどうぶつの小物入れをつくろう! ORANGE BEAR

○スポーツ選手体験:ボールの投げ方を教えてもらい、ストラックアウトに挑戦しよう! 忍者ナイン

○文化財博士体験:熊谷市内出土の土器を実際に触ってみよう!土器の拓本を作ってみよう! 熊谷市立江南文化財センター

○マジシャン体験:マジック教室で楽しくマジックを覚えよう!覚えたマジックをみんなに披露してみよう! マジカルおじさん

受 付:会場での当日受付のみ

後 援:埼玉県教育委員会・熊谷市・熊谷市教育委員会

その他:

※必ず保護者同伴でご参加ください。

※今後の状況に伴い、予告なく、イベントの中止・内容の変更を行う場合があります。

※定員のあるブースにつきましてはお一人様1回までのご参加とさせていただきます。

※他のお客様への迷惑行為やスタッフの指示に従わない場合は参加をお断りする場合がございます。

※荒天時はイベント内容を変更または中止する場合があります。

.jpg)

国登録有形文化財 建造物 「旧長島家住宅外塀」 [建造物]

国登録有形文化財 建造物に指定された「旧長島家住宅」の8つの建造物のうち、今回は外塀を紹介します。

旧長島家住宅外塀は、旧長島家住宅の風格を外観的にさらに高める作用を発するとともに、大正時代以降の長島家住宅の権威的側面を表現しているものと考えられます。前蔵、米蔵、裏蔵と同じく大谷石を主たる素材として、屋敷内外の境界を示す重厚な塀としての特色を強く示すものとなっています。石組を施工する高度な技術によって強固な塀が完成し、大谷石の水分含有の差や湿度によって微妙に色合いを変える点なども、景観美を補う利点であると思われます。

旧長島家住宅外塀は、豊かな屋敷森との対照性や、このような技術的な側面を踏また上で、集落の歴史的景観に寄与しているものと評価できます。

旧長島家住宅外塀は、旧長島家住宅の風格を外観的にさらに高める作用を発するとともに、大正時代以降の長島家住宅の権威的側面を表現しているものと考えられます。前蔵、米蔵、裏蔵と同じく大谷石を主たる素材として、屋敷内外の境界を示す重厚な塀としての特色を強く示すものとなっています。石組を施工する高度な技術によって強固な塀が完成し、大谷石の水分含有の差や湿度によって微妙に色合いを変える点なども、景観美を補う利点であると思われます。

旧長島家住宅外塀は、豊かな屋敷森との対照性や、このような技術的な側面を踏また上で、集落の歴史的景観に寄与しているものと評価できます。

国登録有形文化財 建造物 「旧長島家住宅長屋塀」 [建造物]

国登録有形文化財 建造物 「旧長島家住宅木戸門」 [建造物]

国登録有形文化財 建造物に指定された「旧長島家住宅」の8つの建造物のうち、今回は木戸門を紹介します。

旧長島家住宅木戸門は、邸宅内の庭園と人々が行き来する通路をつなぐ重要な意味を持つもので、その「通過儀礼」のために必須ともいえる門として位置づけられます。その構造や形態は棟門の一般的特色と同じですが、野地板及び垂木の形態で見られる流線形の意匠などから、主屋と同時期の江戸時代後期に作庭と関連付けられながら建立されたものと推定されます。

建立後、庭園内の整備や屋根素材の老朽化などにより、新たな部材に改修される経過を経ていますが、ケヤキ材を生かした重厚な門構造と木組の技巧性は、設計者・大工棟梁等は不明ながら、主屋の建立と何らかの関連が推定されます。新たに増設された白漆喰壁との連結も美しい景観を形成しています。

建造物としては規模の小さいものですが、旧長島家住宅の歴史文化を明らかにする上では必須であり、集落の歴史的景観に寄与する実例と評価できます。

旧長島家住宅木戸門は、邸宅内の庭園と人々が行き来する通路をつなぐ重要な意味を持つもので、その「通過儀礼」のために必須ともいえる門として位置づけられます。その構造や形態は棟門の一般的特色と同じですが、野地板及び垂木の形態で見られる流線形の意匠などから、主屋と同時期の江戸時代後期に作庭と関連付けられながら建立されたものと推定されます。

建立後、庭園内の整備や屋根素材の老朽化などにより、新たな部材に改修される経過を経ていますが、ケヤキ材を生かした重厚な門構造と木組の技巧性は、設計者・大工棟梁等は不明ながら、主屋の建立と何らかの関連が推定されます。新たに増設された白漆喰壁との連結も美しい景観を形成しています。

建造物としては規模の小さいものですが、旧長島家住宅の歴史文化を明らかにする上では必須であり、集落の歴史的景観に寄与する実例と評価できます。

国登録有形文化財 建造物 「旧長島家住宅表門」 [建造物]

国登録有形文化財 建造物に指定された「旧長島家住宅」の8つの建造物のうち、今回は表門を紹介します。

旧長島家住宅表門は、旧長島家住宅の表門で、その特有の構造と地元の人々の伝承から「薬医門」として愛着を持たれている建造物です。総欅造の確固とした構造が、全体の建築の雰囲気に良い影響を与え、歴史的建造物の門としての価値を有しています。歴代の長島家の当主が薬医門を潜り抜け、政財界の要人を迎えたことを思慮に入れる時、郷土文化を代表する門の建造物として評価される意義を再認識するところでです。シンプルな構造でありながら建築的な要素を多分に有し、長島家の歴史においても大きな意味を持つ旧長島家住宅薬医門の価値は高いと考えられます。

このような点からも、集落の歴史的景観に寄与しているものとして評価されます。

旧長島家住宅表門は、旧長島家住宅の表門で、その特有の構造と地元の人々の伝承から「薬医門」として愛着を持たれている建造物です。総欅造の確固とした構造が、全体の建築の雰囲気に良い影響を与え、歴史的建造物の門としての価値を有しています。歴代の長島家の当主が薬医門を潜り抜け、政財界の要人を迎えたことを思慮に入れる時、郷土文化を代表する門の建造物として評価される意義を再認識するところでです。シンプルな構造でありながら建築的な要素を多分に有し、長島家の歴史においても大きな意味を持つ旧長島家住宅薬医門の価値は高いと考えられます。

このような点からも、集落の歴史的景観に寄与しているものとして評価されます。

国登録有形文化財 建造物 「旧長島家住宅裏蔵」 [建造物]

国登録有形文化財 建造物 「旧長島家住宅前蔵」

国登録有形文化財 建造物 「旧長島家住宅米蔵」 [建造物]

国登録有形文化財 建造物に指定された「旧長島家住宅」の8つの建造物のうち、今回は米蔵を紹介します。

旧長島家住宅米蔵は、旧長島家住宅へ立ち入る際に印象強く目に映る建造物で、大谷石による構造が、石加工の秀逸な意匠を発するとともに、前蔵と同じく長島家の歴史を今に伝える貴重な資産と解釈できます。

河川の氾濫時などの課題として生じる穀物の保存という課題と向き合うために屋敷前面に設置した米蔵の歴史が偲ばれると同時に、現代においては貴重な美術品の収蔵施設として利用されていることの意義は奥深いものがあります。

このような長島家の歴史と大谷石を生かした建築美が融合した旧長島家住宅米蔵は、集落の歴史的景観に寄与しているものと評価されます。

旧長島家住宅米蔵は、旧長島家住宅へ立ち入る際に印象強く目に映る建造物で、大谷石による構造が、石加工の秀逸な意匠を発するとともに、前蔵と同じく長島家の歴史を今に伝える貴重な資産と解釈できます。

河川の氾濫時などの課題として生じる穀物の保存という課題と向き合うために屋敷前面に設置した米蔵の歴史が偲ばれると同時に、現代においては貴重な美術品の収蔵施設として利用されていることの意義は奥深いものがあります。

このような長島家の歴史と大谷石を生かした建築美が融合した旧長島家住宅米蔵は、集落の歴史的景観に寄与しているものと評価されます。

国登録有形文化財 建造物 「旧長島家住宅主屋」 [建造物]

国登録有形文化財 建造物に指定された「旧長島家住宅」の8つの建造物のうち、今回は主屋を紹介します。

旧長島家住宅主屋は、江戸時代中期から大里地域の名主職として活躍したほか、豪農及び商家としての特質を併せ持つ長島家の本家建造物として、同地を象徴する邸宅に位置付けられます。

昭和時代には、埼玉銀行頭取など要職を歴任し、埼玉県の経済分野における重要人物となった長島恭助氏の生家としても知られ、現代における地域産業の歴史とも密接に関係する同住宅において、その中心的建造物が主屋です。茅葺屋根から銅板葺への変更も、茅葺の交換に要する労力等に鑑みて、保存状況のより良い方策として実施されたものと考えられます。保存修理の経過の中で母屋内の展示室の整備や、貴重な美術品などが収蔵されている意義は大きく、同地域を代表する江戸時代後期の民家住宅建築として現在へ保存され、周辺の屋敷森や庭園とともに、集落の歴史的景観に寄与する貴重な建造物と評価されます。

所在地 小八林1022

所有者(管理者) 公益財団法人長島記念財団

構造・形式 木造平屋建銅板葺、南面一部瓦葺、建築面積209.49㎡

年代 江戸時代後期/昭和20年頃増築/昭和50年屋根改修/平成2年改修

.jpg)

.jpg)

旧長島家住宅主屋は、江戸時代中期から大里地域の名主職として活躍したほか、豪農及び商家としての特質を併せ持つ長島家の本家建造物として、同地を象徴する邸宅に位置付けられます。

昭和時代には、埼玉銀行頭取など要職を歴任し、埼玉県の経済分野における重要人物となった長島恭助氏の生家としても知られ、現代における地域産業の歴史とも密接に関係する同住宅において、その中心的建造物が主屋です。茅葺屋根から銅板葺への変更も、茅葺の交換に要する労力等に鑑みて、保存状況のより良い方策として実施されたものと考えられます。保存修理の経過の中で母屋内の展示室の整備や、貴重な美術品などが収蔵されている意義は大きく、同地域を代表する江戸時代後期の民家住宅建築として現在へ保存され、周辺の屋敷森や庭園とともに、集落の歴史的景観に寄与する貴重な建造物と評価されます。

所在地 小八林1022

所有者(管理者) 公益財団法人長島記念財団

構造・形式 木造平屋建銅板葺、南面一部瓦葺、建築面積209.49㎡

年代 江戸時代後期/昭和20年頃増築/昭和50年屋根改修/平成2年改修

.jpg)

.jpg)

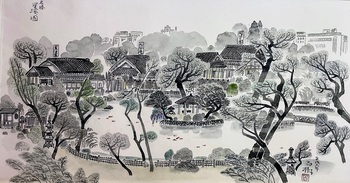

大野百樹氏画「名勝星溪園」 [展示]

大野百樹氏画の「名勝星溪園」を紹介します。

この絵は、平成6年に改修後の星溪園を南から俯瞰気味に描いたもので、玉の池を中心に「星溪寮」「松風庵」「積翠閣」の建物が描かれています。右手奥には八木橋デパートが描かれています。

大野百樹氏は、 大正9年秩父郡吉田町に生まれ、川端画学校、太平洋美術学校で洋画を学び、昭和15年から20年までは東京美術学校に勤務しながら、油絵科の教授だった藤島武二に師事しました。

昭和20年より熊谷に居住し、その後秩父郡野上町下郷へ移り、昭和25年ふたたび熊谷へ戻りました。その間、油彩画から日本画へ転向しました。

昭和23年の院展で「はつなつ」が初入選し、昭和61年再興第71回院展にて日本美術院賞(大観賞)、平成20年再興第93回院展にて文部科学大臣賞、平成23年再興第96回院展にて内閣総理大臣賞などを受賞しました。昭和41年に熊谷市から、平成2年には埼玉県から文化功労者に表彰され、平成13年日本美術院同人に推挙されました。平成31年98歳で死去。代表作に『谷川岳』など多数。

この絵は、星溪園積翠閣展示室に展示していますので、ぜひご覧ください。

この絵は、平成6年に改修後の星溪園を南から俯瞰気味に描いたもので、玉の池を中心に「星溪寮」「松風庵」「積翠閣」の建物が描かれています。右手奥には八木橋デパートが描かれています。

大野百樹氏は、 大正9年秩父郡吉田町に生まれ、川端画学校、太平洋美術学校で洋画を学び、昭和15年から20年までは東京美術学校に勤務しながら、油絵科の教授だった藤島武二に師事しました。

昭和20年より熊谷に居住し、その後秩父郡野上町下郷へ移り、昭和25年ふたたび熊谷へ戻りました。その間、油彩画から日本画へ転向しました。

昭和23年の院展で「はつなつ」が初入選し、昭和61年再興第71回院展にて日本美術院賞(大観賞)、平成20年再興第93回院展にて文部科学大臣賞、平成23年再興第96回院展にて内閣総理大臣賞などを受賞しました。昭和41年に熊谷市から、平成2年には埼玉県から文化功労者に表彰され、平成13年日本美術院同人に推挙されました。平成31年98歳で死去。代表作に『谷川岳』など多数。

この絵は、星溪園積翠閣展示室に展示していますので、ぜひご覧ください。

前の10件 | -